芝山町で11月9日、「芝山はにわ祭り」が開かれた。

雨天が予想された当日だったが、京都や都内など各地から多くの来場者が訪れ、古代と現代が交錯する幻想的な祭りを楽しんだ。

同まつりは1982(昭和57)年に始まり、今年で40回目を迎える芝山町最大のイベント。古代人に扮(ふん)した地元の小中学生や一般参加者が古墳に降り立ち、古代の心の豊かさを現代人に伝えることを目的に開いている。今年は町制施行70周年と第40回の節目を記念した特別開催となり、昨年に殿塚・姫塚古墳から出土した埴輪48点が国の重要文化財に指定されたことも、まつりに華を添えた。

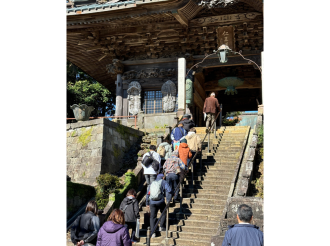

まつりは「降臨の儀」で始まり、きらびやかな衣装をまとった国造(くにのみやつこ)を筆頭に、巫女(みこ)の舞やおはやしが古代の雰囲気を演出。その後、芝山仁王尊三重塔前は「交歓の儀」として「歓迎法要」などが執り行われ、「行列の儀」で古代人一族が芝山公園まで行列して移動。

芝山公園では「歓迎の儀」として現代人と古代人が交流し、県指定無形民俗文化財「白桝粉屋おどり」を披露。まつりは「昇天の儀」で古代人が現代人へメッセージを残して締めくくられた。

産業祭や商工まつりも同時開催され、キッチンカーの出店や多彩なステージイベントで会場は終日にぎわいを見せた。

古代人代表、武射の国造(くにのみやつこ)役を務める荒井紀人さんは、20年以上にわたって同まつりに参加してきた。「これだけ雨が降ったのに、よくぞこれだけの方がいらっしゃった。今日は天気が悪かったのではなく、恵みの雨」と、雨天にもかかわらず訪れた来場者を歓迎した。

元役者の荒井さんは、当初は「演じる」意識があったが、20年の歳月を経て心境に変化が訪れたという。「自分の中にも古代人の先祖がいる。先祖を召喚してやっている、だからそのままでも古代人として振る舞うことができる」と話す。

「『新しい国おこしをやりなさい』というのが、はにわ祭りのメッセージ。地域や地域の主権だったり、自由さだったり、豊かさだったりというものをもっと追求していくような社会になってほしい」と話し、今後については、「次の世代を育てていきたい」と後進の育成にも意欲を見せる。