城西国際大・水田美術館で地域つなぐアート展「風のアール・ブリュット」

城西国際大学水田美術館(東金市求名)で11月8日、第3回「風のアール・ブリュット×ココロ・ポリリズムJIU」が始まった。

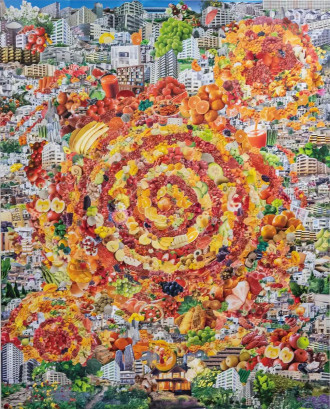

同大「域学共創プロジェクトA 障害者の『生きる』に寄り添うコミュニティーケア」の一環で開催する同展。アール・ブリュットとは、美術教育を受けていない人が既成の表現法にとらわれず自由に制作した作品を指す「生(き)の芸術」で、今回は地域の障害福祉事業所「生活クラブ風の村 障害児者福祉事業所」の利用者による絵画や工芸作品を展示している。

企画を担当したのは看護学部の伊賀聡子助教。同館では、障害児者のための休憩スペースを用意するなど、誰もが安心して鑑賞できる環境づくりに力を入れている。

学生が企画した美術館前で開催するワークショップは、来場者がプラバンを使ったキーチェーンを作り、硬化するまでの待ち時間に美術展を鑑賞してもらう仕組み。伊賀助教は「美術館に興味がない人をどう引き入れるかを学生が考えた。子どもが興味を持つと、大人も一緒に興味を持ってくれる」と話す。

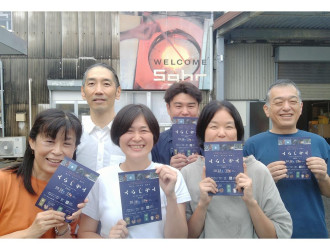

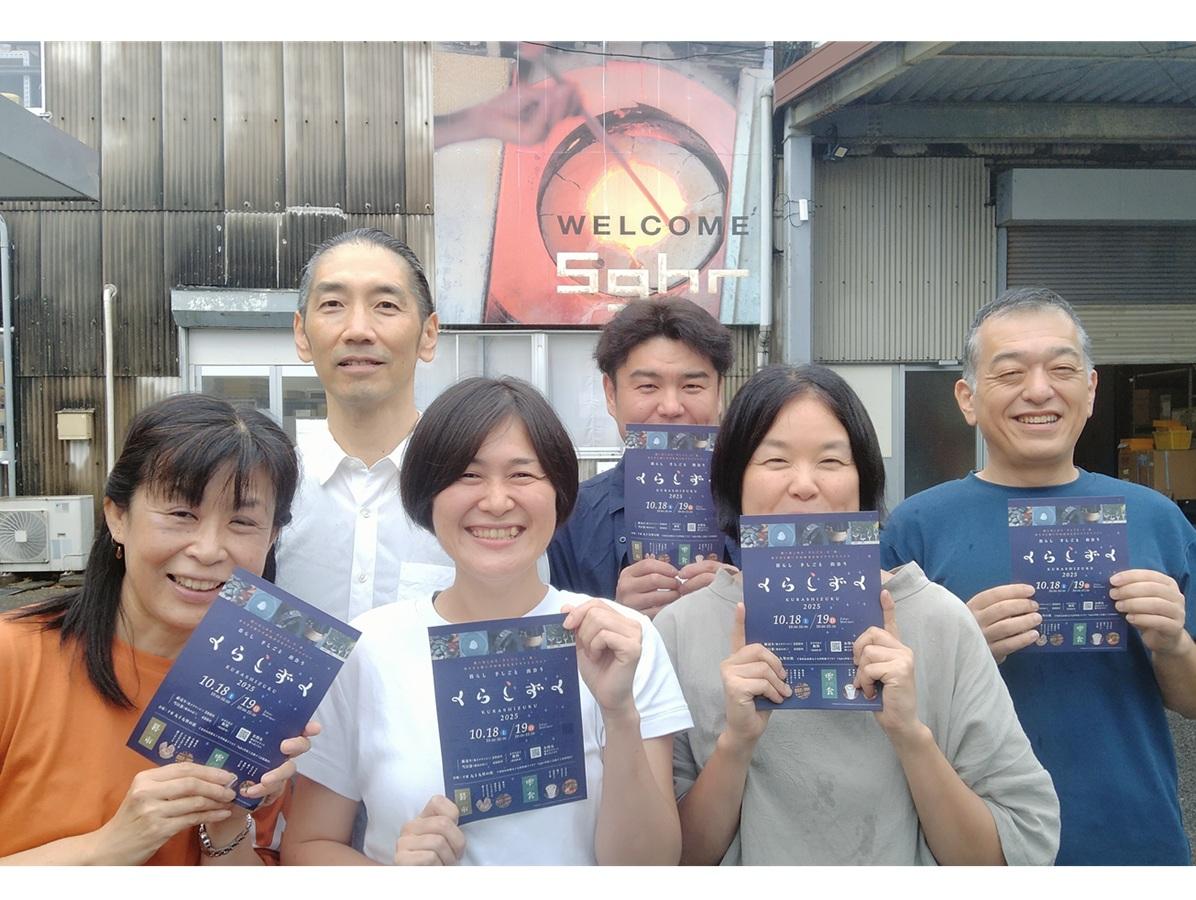

制作活動では、学生が8月に「生活クラブ風の村重心通所なりた」を訪れ、利用者の制作を支援。利用者の20代女性は、好きな色を使って水玉模様を描き、「いろいろな色を使えて楽しかった」と喜びを話していた。

看護学部3年の桜井綿衣子さんは「言葉では伝わらない分、表情や視線に注目して気持ちをくみ取ることが大切だと感じた」と振り返る。福祉総合学部1年の渡口夏花さんは「一人一人に個性があって、それが絵に表れていた。制作中に見せてくれた笑顔が印象的だった」と話す。

指導した美術家のこまちだたまおさんは「完成そのものより、過程や関わりに意味がある」と強調。学生らは「看護・福祉系に限らず、他の学部の学生にも作品を見てほしい」と呼びかける。

「生活クラブ風の村あかとんぼ稲毛」の竹内耕さんは「大学が開かれている感じがある。障害が重い人たちは絵を描くアイデアもなかなかなかったが、この美術展に展示できることで目標ができた感じ」と振り返る。

参加者からは「格式高い美術館は入りづらい雰囲気もあるが、この空間でワークショップの作業ができるのもいい」との声も。伊賀助教は「自分を表現するのは楽しい。その経験と、展示を体感する経験をつなげていきたい」と話す。