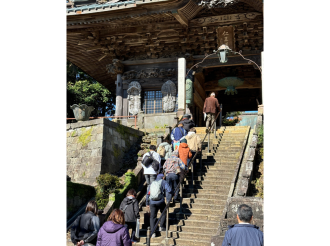

睦沢町の鵜羽(うば)神社(睦沢町岩井)で9月10日、「十日祭(とおかまち)」が執り行われた。この神事は、同13日に行われる「上総十二社祭り」の序章として位置付けられており、地域にとって欠かせない伝統行事になっている。

同神社は806年に創建されたと伝わり、1971(昭和46)年に社殿が建て直された。十二社の中でも最初に神事が行われるのが特徴で、同町の人々にとって祭りの始まりを告げる重要な役割を担っている。

十日祭では、豊玉姫(とよたまひめ)と玉依姫(たまよりひめ)の伝承にまつわる儀式や、古来より伝わる歌が受け継がれている。担ぎ手が歌う「世が良い豊年年だ」という歌には五穀豊穣への祈りが込められ、農村文化と深く結びついた祭りであることを物語っている。

当日は青年部のメンバーが境内の準備や祭りの進行を担い、みこしの飾り付けや参列者の誘導に汗を流した。

若衆頭の春山克典さんは「少人数でもやめずに続けることで、子どもたちに伝えていきたい。準備の場で世代を超えて語り合い、仲間と支え合いながらつなげていくことが大切」と話す。春山さん自身も17年前に移住して以来、消防団活動などを通じて地域に加わり、現在は家族や若い世代とともに祭りを支えている。

鵜羽神社若衆頭相談役の吉野正記さんは「小規模でも続けることで伝統を次世代へ受け渡していきたい」と力を込める。

かつては釣ヶ崎海岸までみこしが運ばれることもあったと言い、地域には「海と結びつく婚礼の神事」としての伝承も残る。近年は人手不足などでみこし渡御が途絶える時期もあったが、青年部の尽力により現在も祭りの形が守られている。

8日に行われる「御漱祭(おみすりさい)」や玉前神社との関わりもあり、地域全体で十二社祭りを迎える機運を高めている。13日には玉前神社を中心に各社が集う大祭が控えており、鵜羽神社の十日祭は、その大きな祭りの幕開けとして、今年も地域の人々の心を一つにした。